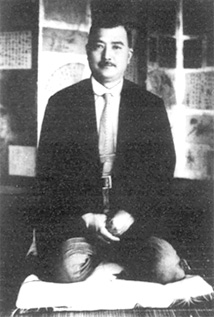

岡田虎二郎(1872〜1920)は、明治5年に旧田原藩士岡田宣方の次男として愛知県田原市田原町に生まれました。約8ヵ月半で誕生した未熟児であったため、生まれつき虚弱で、幼い頃はその成長もあやぶまれたほどでしたが、高等小学校卒業後、農業に従事し、渥美郡農業主事となります。十代後半から農業改良の研究に没頭、「岡田式螟虫採卵法」を考案し、地元の農業関係者の間で評判になりました。その後、虎二郎の目指すところは作物改良から人間の心身開発へと向かいます。

岡田虎二郎(1872〜1920)は、明治5年に旧田原藩士岡田宣方の次男として愛知県田原市田原町に生まれました。約8ヵ月半で誕生した未熟児であったため、生まれつき虚弱で、幼い頃はその成長もあやぶまれたほどでしたが、高等小学校卒業後、農業に従事し、渥美郡農業主事となります。十代後半から農業改良の研究に没頭、「岡田式螟虫採卵法」を考案し、地元の農業関係者の間で評判になりました。その後、虎二郎の目指すところは作物改良から人間の心身開発へと向かいます。

1901年、三十歳にして単身渡米し、三年半に渡って、皿洗いなどで生計を支えながら、英独仏などの語学習得や欧米の哲学・文学・宗教・教育関係の書物を読破しました。

1905年に帰国、豊橋の山本家の養子となり結婚します。はじめ学校を開設する意図であったようですが、周囲の反対で志をとげることができませんでした。翌年、長女誕生後、ひとり家を離れて東京に向かい、縁故のあった元渥美郡長の松井譲氏のもとに寄宿し、ひたすら黙座しました。その後、身心病弱者の救済に着手し、1909年頃から世間の注目を集めるようになりました。この頃に坐の形式が確定し、世に「静坐」と呼ばれるようになります。

1910年、三十九歳のとき郷里田原に帰り、初めて静坐を指導し、これを契機に田原中部小学校長の伊奈森太郎を中心とする田原静坐会が発足しました。1912年に実業之日本社が『岡田式静坐法』という解説書を出版したところベストセラーとなります。この静坐法は一世を風靡し、皇族・軍部・政治家・大学・会社の中心層の名士から庶民まで、1万人を超える人が実践しました。

1920年、四十九歳の若さで突然逝去され、田原蔵王墓地に葬られました。病名は急性尿毒症であり、1日3時間睡眠という過労がその原因と見られました。虎二郎は、書いたものは誤って読まれることがあると言って、著書も出さず、日記も残しませんでした。一時は静坐の道も姿を消すかと思われましたが、門弟たちは黙々と坐り続け、今日もその命脈は途切れず、根をひろげ続けています。

岡田虎二郎先生は、書いたものは誤って読まれることがあると言って、亡くなる前に書いたものは全て自分で燃やしたそうです。それでも、先生の教えは弟子によって後に「岡田虎二郎先生語録」として書かれ、書籍にもなりました。

ここで先生の御言葉をいくつか紹介します。

- 「道はおのれにあり、静かに坐ればその道はおのずからに開ける。」

- 「病気その他一切の苦痛の多い人ほど、神の恵みの大きい人である。悲しむどころか、大いにお祝いせなければならぬ。」

- 「道元禅師は、坐禅は習禅にあらず、安楽の法門なりと教えたが、後の人は多く坐禅の苦行をしている。形は同じようでも、心の中、一分の相違が、天地の差を作る。」

- 「静坐では一々説明したり教えたりすることはいらない。ただ皆が変わるのを待てば良い。それで新たに来る人がどんどん変わっていく。」

- 「自己から始まるのは一である。科学から始まるのは二である。静坐はゼロである。一も二も含む。」

- 「古の聖人の教は一番やさしいことである。ゼロであって決してむずかしくない。」

- 「一年二年三年静坐して、心身が全く生まれかわりたるごとく他人も思い、己も思うのは実は人格発達の道程においては僅かに発芽当時の双葉のみ。矗々たる杉檜は数十年の日月を要する。」

- 「思案するより黙って坐れ、坐っておれば思案した以上の智慧が内から湧いて出る。」

- 「無念無想になろうとするな、ただ油断なき事腹の力を抜かぬこと。」

- 「静坐は「我」をすてる事である。」

- 「心外に名聞利達を求めてはならぬ。」

- 「自分はあらゆる艱難にことごとく出会うて、これを敵とせず、恩師として迎えていったから、どんな不幸な人に会っても同情する余地がない。」